Here you can download an English version of the essay.

Enfoque Comparativo y Superficial

Defiendo la opinión de que todos los medios literarios comparten más de lo que usualmente nos dejan entrever. Me gustaría lanzarme en una conexión emergente que existe entre los videojuegos y la literatura, o mejor dicho, la poesía. La "poesis" en sí misma no parece estar exclusivamente dentro de los confines de la poesía. Está ganando consistencia, últimamente, en el campo de los videojuegos, pero solo en aquellos que presentan algunas intenciones narrativas. Allá en los ochenta, se podrían ubicar ciertamente los primeros videojuegos narrativos, pero no es mi propósito ahora el de emprender tal tarea.

Centrémonos ahora en dos remarcables obras de arte: la primera de ellas, Los Sonetos a Orfeo de Rainier Maria Rilke, siendo quizás el fruto estético definitivo de su obra; en lo que concierne a la segunda, nos desplazamos a un videojuegos llamado The Adventures of Alundra, una mezcla de RPG y aventuras (bastante cercano a la saga Zelda) lanzado para Play Station y enteramente desarrollado por Matrix Software.

Esta conexión peca de inverosímil, tanto en el tiempo como en contenedor. Sin embargo, creo de veras en un tipo de hermenéutica menos forzada, donde la sugestión sea la fuerza principal de nuestro análisis. La poesía de Rilke —en este caso, aparte de las referencias orfeicas— es muy conocida por su poder simbólico y laureada por la excelsa sugestión que lleva consigo cuando la leemos. Estoy comparando un autor clave de la literatura alemana con un videojuego desconocido (al menos, entre todas las obras de arte destacables). Pero la conexión debería resultar perspicaz. Una conexión que se ahorre las molestias de cómo entender totalmente un poema y que se centre meramente en la sugestión natural que estimula en nuestra mente.

Dado que no tengo intención alguna de interpretar los poemas de Rilke, el lector o lectora debería tener en cuenta el hecho de que en este ensayo no hay cabida para ningún estudio directo y específico de Rilke. Honestamente, tan sólo he leído las Elegías a Duino y Los Sonetos a Orfeo, y por consiguiente mi conocimiento rilkeano es más bien escueto. Cuando leí estos poemas simplemente quería relajarme y dejar que los mismos poemas me trajeran a la superficie. Así pues, el mejor enfoque será el superficial. Un enfoque superficial puede no ser tan meritorio como uno más profundo, pero también es válido para emparejar dos experiencias relajadoras como son leer un libro y jugar un videojuego; todo esto sin mayores intenciones. Aquí, la única intención que hay es permanecer en la deriva, en el relajante y sugerente mar, contemplando tranquilamente los recuerdos en el horizonte. El mar tiene secretos en sus más profundos confines, pero no nos adentraremos en ellos por ahora.

Sugestión: Silencio y Música

Teniendo en cuenta que The Adventures of Alundra tiene pocas papeletas para ser conocido por los estudiosos de la literatura, empezaría explicando su comienzo: Alundra, un jovenzuelo llamado en sueños por un misterioso sabio llamado Lars, se sube a un barco, mezclándose con marineros rudos y maleducados y esperando encontrar respuestas más claras cuando llegue a Inoa, el lugar adonde Lars le guió.

¿Cuál es el propósito de este viaje? No lo sabemos, pero ya empezamos controlando a Alundra en el barco. Sin palabras, sin pistas, solo un pájaro blanco (probablemente, un Albatros, y es muy posible que sea una versión similar de la que Baudelaire representó) y el mismo Alundra en la proa del barco; el jugador escucha una melodía relajante.

Lo interesante de Alundra parte de dos aspectos: el primero de ellos es que siga el modelo del protagonista silencioso. Es un modelo muy recurrente en el RPG, que elimina cualquier fuente de diálogo del protagonista de modo que nos imaginemos cómo serían sus palabras. Por lo tanto, hay un discurso elíptico proveniente de Alundra. Intentamos comprender su personalidad mediante lo que los demás le dicen cuando interactúan con él y sabiendo sus reacciones implícitas.

Cuando progresamos en la historia, descubrimos que Alundra es en realidad un Trotasueños que tiene el poder de penetrar en los sueños ajenos. Estos sueños son normalmente oscuros, con una atmósfera espeluznante. Nos enseñan la corrupción de los personajes que lo padecen y el camino por el que deberían andar si quieren huir de las fuerzas malignas. Aquellos parajes de ensueño sugieren más de lo que el videojuego pretende explicar. Se nos fuerza a entrar en aquellas horribles pesadillas; mientras que Alundra aguarda de pie en la realidad, tiene que superar obstáculos impredecibles en el mundo de los sueños. Son frecuentes las fluctuaciones entre la realidad y los sueños. Este es el segundo aspecto que, conjuntamente con el primero, conforman un lugar fértil para la sugestión.

La música de Alundra cuando está en un sueño es bastante perturbadora. La atmósfera es genuinamente oscura, corrupta. Pero cuando Alundra entra en los sueños de la gente que no ha sido corrompida (Kline, el cazador de la ciudad de buen corazón; o Bergus and Nestus, los dos inocentes gemelos) la música cambia notoriamente hacia unas melodías más relajadas y melancólicas.

Hay una ristra de personajes en el pueblo de Inoa de gran importancia; cada uno de ellos tiene distintas intenciones y propósitos, pero en definitiva, la mayoría de ellos son acechados por Melzas, el demonio contra quien Alundra luchará, el responsable de las temibles pesadillas que los pueblerinos están sufriendo.

Disposición de poemas y sueños

¿Cuál es la relación entre los Sonetos de Rilke y los sueños de Alundra? A primera vista, se podría decir que contienen descripciones de ensueño, algo obvio, pero mi propósito ahora es engrandecer esta débil conexión que se deja entrever al principio. Me gustaría tratar esta relación solo al nivel superficial. Sin embargo, hay una conexión simbólica que puede clarificar las ideas principales de esta relación entre los Sonetos a Orfeo y los agotadores sueños de Alundra.

Pensemos ahora en el mismo Orfeo, a quien los Sonetos están dedicados. Su lira inmortal tenía el poder de conmocionar las almas de aquellos que prestaban atención a sus melodías. Orfeo es el máximo leitmotiv de todos los Sonetos, él es el origen de la música y el que nos mueve con los Sonetos que Rilke escribió. Ya sea directa o indirectamente, la mayoría de los sonetos contienen referencias a Orfeo. Es como si nosotros, los lectores, al comprender estos poemas, alimentásemos la lira de Orfeo, contribuyendo a su mejoría, a su sublimación. Estos sonetos tienen una conexión consistente ente ellos, representan las distintas imágenes de objetos, de la naturaleza; expresan preocupaciones profundas y metafísicas: son, esencialmente, trazables a lo largo de la obra entera.

Teniendo esto en cuenta, seguimos y volvemos al videojuego. Ahora deberíamos hablar de las razones que tiene Melzas para atormentar a los pueblerinos en Alundra: Puesto que el culto a los ídolos fue terminantemente prohibido hace siglos, este pérfido demonio pensó en usar estos sueños para causar estragos entre los habitantes del pueblo y provocar así una fiebre para rezar, y una lucha desesperada entre la vida y la muerte. Los habitantes de este pueblo esperarían que sus Dioses les ayudaran tarde o temprano. El poder (espiritual, moral) de estas plegarias estaba en realidad aumentando el poder de Melzas, siendo todos los pueblerinos ajenos a este vil engaño.

Hay pues una conexión, aunque no es, para nada, intencionada, sino más bien casual (me extrañaría mucho que Alundra tuviera referencias deliberadas hacia Rilke). Tras decir que las referencias a Orfeo están esparcidas a lo largo de los poemas, vendrían a ser como las plegarias de los habitantes de Inoa que constantemente alimentan al demonio. Mientras que la lira recibe la lectura y su sonido se oye (y por lo tanto relajando al "lector"), las plegarias no están alimentando otra cosa que un miserable monstruo que anhela un indigno poder. Por un lado, tenemos una retroalimentación positiva, y en el otro lado, una retroalimentación negativa.

Considero que la disposición tanto de los poemas (al menos en este caso literario) como de los puntos narrativos de un videojuego pueden congeniar y ser comparados sin encontrar demasiadas diferencias. En poesía, la comprensión de la obra entera como tal es indudablemente compleja, pero simplemente quería fijarme en la disposición que normalmente se suele desplegar en obras de poesía. El leitmotiv, quizá, se presenta a lo largo de varios poemas, siendo uno cada una interpretación aceptable y genuina de dicho leitmotiv.

En Alundra, disponemos de un hecho similar: que todos los aldeanos tienen la misma importancia, que no hay ningún sueño que sea más relevante que los demás, ya que todos ellos dan voz a distintos aspectos de la mente y el comportamiento humanos. Aunque cronológicamente hablando están dispuestos en orden a lo largo del argumento del videojuego, tan solo aumentan en términos de la dificultad de experiencia jugable, pero no en términos de comprensión. A lo que me refiero es que cuantos más sueños visita Alundra, más variedad de experiencias tenemos, sin importar la dificultad de los desafíos que se nos presentan (véase: descifrar enigmas, solucionar puzles, averiguar el trazado de un laberinto, etc.)

Esto es lo que sucede en los sonetos de Rilke: podemos leerlos sin tener que seguir necesariamente unas directrices (a no ser que queramos leerlo metódicamente, creyendo en el orden), siendo sus mensajes, a la postre, ensalzados hacia la piedra angular de los sonetos, que no es otra cosa que la lira de Orfeo.

Conclusiones Convergentes

Con todo lo dicho, diría que mi ensayo es un poco inestable, ya que lo puede leer un amplio espectro de personas, cuya mayoría no tiene por qué ser experta en videojuegos, y mucho menos en Alundra.

No obstante, esperando que el argumento principal y el leitmotiv de Alundra quede claro, me gustaría sacar a colación el soneto XXVII a Orfeo. Insisto en que mi objetivo no es abordar la total comprensión, sino la sugestión. Este soneto refleja las cavilaciones interminables y universales de la humanidad, expresadas en solemnes palabras. Puesto que dichas palabras incluyen aspectos teístas y temas metafísicos, es normal pensar más allá del cristianismo (quizás se podría pensar en un uso sincrético de términos) y relacionarlas con el contexto politeísta de la religión en Alundra.

Recordemos: Melzas sería el demiurgo que, después de haber sido alimentado con plegarias, tiene la autoridad final para hacer trizas los corazones (de los aldeanos) con un poder corrupto. Ésta es solo una relación que existe leyendo estas líneas de una forma ligeramente literal.

Y por último, aunque no por ello menos importante, tenemos el momento final del videjuego en el que Alundra se encuentra cara a cara con Melzas:

¿Así que tú eres al que Lars se refería como Libertador? ... Los Guardianess se han vuelto seniles con la edad... ¿Por qué si no iban a confiarle los sellos a un mocoso como tú? Oh, bueno. Ese debate ya no merece ser el punto de atención. Ya no tengo tiempo para ponderar sus acciones. Has conseguido la proeza de que centre toda mi atención en ti, insignificante muchacho. Y ahora que has llegado tan lejos, comprenderás que tu destino no es otro que llorar amargamente delante de tu derrota.

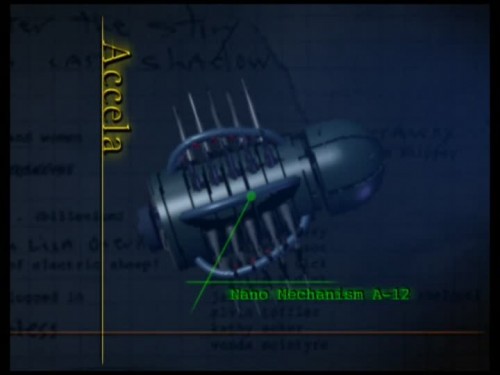

Después de tal sentencia verbal, Melzas decide castigar a Alundra con lo que la humanidad no está acostumbrada: la inexistencia del tiempo. Detiene el tiempo, y vemos —literalmente— un tenue vapor que envuelve todos los rincones del palacio donde Melzas mora: todas las criaturas, la maquinaria... todo se detiene y Alundra está, al menos por unos momentos, condenado a llorar para siempre.

-27 -

¿Existe realmente el tiempo, el que destruye?

¿Cuándo, en la montaña que descansa, romperá el

castillo?

A este corazón, que pertenece infinitamente a los

dioses,

cuándo lo violará el demiurgo?

¿Somos de verdad tan angustiosamente frágiles

como el destino nos lo quiere hacer ver?

Es la niñez, la profunda, prometedora,

en las raíces —más tarde — tranquila?

Ah, el fantasma de lo caduco,

pasa por el que se abre sin malicia,

como si fuera un humo.

Como los que somos, los que andamos errantes,

se nos ve, no obstante, junto a las fuerzas

que permanecen, como una costumbre divina.

(Traducción de Eustaquio Barjau)

Es una conexión realmente rebuscada, pero funciona. Y no funciona por casualidad, sino por holismo. Es decir, que cuando unimos dos piezas literarias obtenemos una tercera que es superior a la combinación de ambas, el resultado imaginario que nos enseña que incluso las conexiones más lejanas también son posible. Y eso debería significar que un videojuego, después de todo, puede tener una manifestación poética de los hechos y eventos del argumento. Los sueños de The Adventures of Alundra no son más que poemas, a veces difíciles de comprender.